| Taucherkrankheiten

(Quelle:

Rudolf B. Holzapfel 1986 )An einem Tauchunfall

ist meist der Taucher selbst schuld! Natürlich kann ein Tauchgerät

ausfallen, eine wichtige Armatur versagen. Technische Störungen bleiben

jedoch dann fast immer ohne ernste Folgen, wenn der Taucher gut ausgebildet

ist und auf Geräteversagen durch ständiges Training der wichtigsten

Notfallübungen vorbereitet ist.

Viel gefährlicher sind Leichtsinn, mangelnde Selbstbeherrschung und Überschätzen der eigenen Möglichkeiten sowie mangelhafte Vorbereitung eines Tauchgangs. |

||||||

| FehlverhaltenDie

überwiegende Zahl der Tauchunfälle tritt nicht, wie oft angenommen

wird, bei Tauchanfängern auf, sondern bei sog. «alten Hasen«

bzw. Urlaubstauchern. Anfänglich werden die Regeln, die man bei einer

soliden Tauchausbildung mit auf den Weg bekommt, eingehalten und Notfallübungen

regelmäßig trainiert. Mit dem Zuwachs an taucherischer Erfahrung

ist später oft ein Nachlassen der Sorgfalt und Eigenkritik verbunden.

Häufige Fehlreaktionen des Anfängers: Er atmet

zu hastig.

Eingedrungenes Wasser kann aus Maske oder Lungenautomat nicht entfernt werden. Es kommt zu Hustenreiz und Panik; Maske und Lungenautomat werden vom Gesicht gerissen. Es erfolgt ein panikartiger Aufstieg zur Wasseroberfläche. Durch ungenügendes Ablassen von Luft kann in ein Lungenriss eintreten. Häufiges Fehlverhalten des erfahrenen Tauchers: Er verstößt gegen die oberste Regel «Tauche nie allein«. Bei einem Zwischenfall unter Wasser ist kein Partner da, der helfen könnte. Die aufgesuchte Tauchtiefe ist zu groß. Atmung und Flossenbewegung sind erschwert oder der Taucher sinkt immer schneller ab, gerät in Panik und reißt seinen Lungenautomaten heraus oder steigt zu schnell zur Wasseroberfläche auf. Die Tauchzeit ist zu lange. Man überschreitet die sog. Nullzeit, während der ein sofortiger gefahrloser Aufstieg möglich ist. Dann steht nicht mehr genügend Luft für die nötigen Austauchpausen zur Verfügung. Der Tauchgang ist falsch geplant. Es besteht ein erheblicher Wellengang, ein Gewitter naht, man taucht in der Nähe einer befahrenen Schifffahrtsstraße. Beim Auftauchen ist man weit vom Boot entfernt, schluckt Wasser durch den Schnorchel oder wird von einem Boot verletzt. Die Tauchausrüstung ist in schlechtem Zustand. Der Lungenautomat zieht Wasser, die Rettungsweste lässt sich nicht aufblasen, die Pressluftflasche verliert durch ein undichtes Ventil Luft, Taucheruhr und Tiefenmesser stimmen nicht mehr. Die gesundheitlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Der Taucher ist erkältet und taucht trotzdem; Folge kann ein Trommelfellriss oder ein Kreislaufkollaps sein. Der »Urlaubstaucher ist in einem schlechten Trainingszustand und überschätzt sein momentanes Können. Oft kann dann bereits der erste Tauchgang fatale Folgen haben. Es sollen hier nur einige wesentliche Fehler aufgeführt werden, die an späterer Stelle noch eingehend besprochen werden. Zunächst werden wir uns jedoch mit den typischen Taucherkrankheiten beschäftigen. |

||||||

| DruckeinwirkungenAlle durch Druckänderungen in den luftgefüllten Hohlräumen des Körpers verursachten Schäden werden als Barotraumen bezeichnet. | ||||||

| Druckeinwirkungen auf das OhrWie wir wissen, steht das Mittelohr mit dem Nasenrachenraum durch die Eustach‘sche Röhre in Verbindung. Das Trommelfell befindet sich unter normalen Druckverhältnissen in Gleichgewichtslage; das heißt, es herrschen innen und außen am Trommelfell gleiche Druckverhältnisse. | ||||||

| Schädigung des TrommelfellsBeim Abtauchen wird von außen auf das Trommelfell ein steigender Druck ausgeübt, der parallel zur zunehmenden Tauchtiefe ansteigt. Dadurch wölbt sich das Trommelfell nach innen und erzeugt über einen Druck auf die Gehörknöchelchen einen stechenden Schmerz. Wird das Trommelfell zu stark nach innen gewölbt, so kann es platzen (Perforation), damit lässt das Schmerzempfinden schlagartig nach. Durch das geplatzte Trommelfell kann Wasser in das Mittelohr eindringen und das schneckenartig gewundene Gleichgewichtsorgan durch Kältereiz empfindlich stören. Der Taucher verliert dadurch seine Orientierungsmöglichkeit; eine Unterscheidung zwischen oben und unten ist stark herabgesetzt, wenn nicht unmöglich. Die einzig sichere Methode, sich dann zu orientieren, ist, die ausgeatmeten Luftblasen zu beobachten. Luft ist spezifisch leichter als Wasser und steigt somit immer zur Wasseroberfläche auf. | ||||||

| Der

DruckausgleichZur Vorbeugung einer Trommelfellschädigung wird

der Taucher bestrebt sein, die Druckverhältnisse am Trommelfell so

zu regeln, dass sich das Trommelfell immer im Druckgleichgewicht befindet.

Das bedeutet, dass der im Mittelohr befindliche Druck stetig dem zunehmenden

Wasserdruck angepasst werden muss.

Der Druckausgleich erfolgt da durch, dass mit Daumen und Zeigefinger die beiden Nasenflügel durch die Maskenmanschette hin durch ergriffen und zugedrückt werden. Gleichzeitig wird Luft in den Nasenrachenraum gepresst (ähnlich wie beim Schneuzen). Der so von innen erzeugte Überdruck strömt durch die Eustach‘sche Röhre an die Mittelohrhöhle ab und kann das durch den Außendruck nach innen gewölbte Trommelfell wieder in seine normale Lage zurückbringen. Unterstützt werden kann der Druckausgleich durch gleichzeitiges unterdrücktes Gähnen. Der Druckausgleich muss beim jeweiligen Tiefertauchen wiederholt werden; auf alle Fälle spätestens dann, wenn sich leichte Ohren schmerzen einstellen. Grundsätzlich soll der erste Druckausgleich kurz vor dem Beginn des Tauchganges durchgeführt werden, nur so lässt sich feststellen, ob der Druckausgleich überhaupt zustande kommt. (Es muss sich in bei den Ohren ein leichtes Knackgeräusch einstellen!)

|

||||||

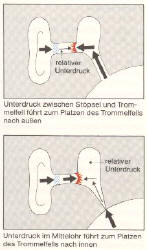

| Verwendung

von Ohrenstöpseln und Nasenklemmen Ohrenstöpsel und Nasenklemmen

können beim Schwimmen gegen Eindringen von Wasser schützen; beim

Tauchen wird ihre Verwendung jedoch Schädigungen nach sich ziehen;

sie dürfen daher nicht verwendet werden. Bei Benützung von Ohrenstöpseln

entsteht ein hermetischer Verschluss des äußeren Gehörgangs.

Beim Tauchen kommt es dadurch zu einem relativen Unterdruck zwischen Trommelfell

und Ohrenstöpsel. Dabei wölbt sich das Trommelfell nach außen;

es kann zu lokalen Blutergüssen und schließlich zum Einreißen

des Trommelfells nach außen kommen.

Wenn die Tube durch Erkältung verschlossen ist, so presst sich das Verschlussstück wie ein Stempel auf das Trommelfell und drückt sich schließlich unter Perforation des Trommelfells ins Mittelohr. Bei Verwendung von eng anliegenden Kopfhauben als Kälteschutz soll deshalb darauf geachtet werden, dass sich auf beiden Seiten in Höhe der Ohren entweder kleine Öffnungen befinden, durch die Wasser durch den äußeren Gehörgang bis zum Trommelfell strömen kann, oder die Kopfhaube kurz nach dem Abtauchen seitlich etwas abgehoben wird, da die Hauben sonst genauso wie Ohrenstöpsel wirken würden.

Es versteht sich, dass eine Erkältung und ein damit verbundener Verschluss der Nasenwege die gleiche Wirkung hat wie Klemmen. |

||||||

| Druckeinwirkungen

in den NasennebenhöhlenSie haben die gleiche Ursache wie die vorstehend

beschriebenen Schädigungen, da auch die Neben- höhlen durch Kanäle

mit dem Nasenrachenraum in Verbindung stehen und die eingeschlossenen

Unterdruck im Mittelohr führt zum Platzen des Trommelfells nach innen Lufträume bei zunehmendem Druck komprimiert werden. Eine Anpassung an den zunehmenden Umgebungsdruck erfolgt ebenfalls auf dem Weg des Druckausgleichs. Sind die Verbindungen zu den Nebenhöhlen durch Schwellungen der Schleimhäute versperrt, so kann es zu schmerzhaften Schädigungen kommen: |

||||||

| WarzenfortsatzzellenInfolge mangelhaften Druckausgleichs stellt sich hinter den Ohren ein schmerzhaftes Druckgefühl ein. Oft wird ein Barotrauma in diesem Bereich durch eine Entzündung des oberen Nasen-Rachenraumes hervorgerufen, dadurch wird der Druckausgleich zusätzlich er schwert. | ||||||

| StirnhöhlenSie sind am häufigsten von Barotraumen befallen, jedoch selten beide zusammen. Der Schmerz strahlt von der Nasenwurzel in die Augenbrauengegend aus, verbunden mit einer Druckempfindlichkeit der betreffenden Hautpartien. | ||||||

| KieferhöhlenSchleimhautschwellungen der Kieferhöhlen treten nicht nur bei Erkältungen, sondern auch bei Zahnwurzelerkrankungen und Kiefereiterungen auf. Die auftretenden, teilweise sehr stechenden Schmerzen können sich vom Oberkiefer in die Augen, Stirn und Ohren hinziehen. | ||||||

| KeilbeinhöhleSie wird selten von Druckschädigungen befallen, ein Barotrauma erkennt man an stechenden Schmerzen im Hinterkopf und am Austreten von Blutschleim durch die Nase. | ||||||

| NasenhöhlenEs

treten öfters, besonders beim Schnorcheltauchen, Zerreißungen

feinster Blutgefäße auf. Diese sind im allgemeinen harmlos.

Alle genannten Schädigungen in den Nebenhöhlen sind meist mit einem mehr oder weniger starken Blutaustritt verbunden: Durch den entstandenen relativen Unterdruck kommt es zu Schleimhautschwellungen und schließlich zu Blutaustritten. Dadurch wird das Volumen in den Nebenhöhlen verringert und somit ein Druckausgleich geschaffen. Meist enden damit auch die in diesem Bereich entstehenden Schmerzen. Beim Auftauchen kommt es zu einer Druckentlastung und somit zur Ausdehnung der eingeschlossenen Luft; es entsteht ein Überdruck, der ein gewaltsames Blutaustreten aus den Nebenhöhlen nach sich zieht. Das Blut tritt fast immer durch die Nase in den Maskeninnenraum aus. Nach einem Nebenhöhlenbarotrauma soll der Arzt aufgesucht wer den, da die Gefahr einer nachfolgenden Infektion besteht. Auch hier gilt, dass der Tauchgang abgebrochen werden muss, wenn die Schmerzen in den Nebenhöhlen nicht durch Druckausgleich verschwinden. |

||||||

| Druckeinwirkungen

auf schadhafte Zähne

Zähne, die Füllungen oder Kronen tragen oder an ihren Wurzeln Entzündungsherde haben, können oft kleine Hohlräume aufweisen. Diese Hohlräume stehen durch schmale Kanäle mit dem Mundraum in Verbindung. Beim Abtauchen ist der Druckausgleich durch die engen Kanäle oft nur unvollständig, es kommt zum Einströmen von Gewebsflüssigkeit in die Hohlräume. Beim Auftauchen kann die sich ausdehnende Luft nur mangelhaft entweichen und ruft sehr heftige Schmerzen hervor. In seltenen Fällen wurden durch die auftretenden Druckunterschiede schon Füllungen und Kronen regelrecht herausgesprengt. Es ist also dringend an zuraten, vor Beginn der Tauchsaison jährlich den regelmäßigen Gang zum Zahnarzt nicht zu scheuen. |

||||||

| Druckeinwirkungen

im Magen- DarmtraktDie Gaseinschlüsse im Magen- und Darmtrakt

unterliegen beim Tauchen ebenfalls den Gasgesetzen; sie werden also komprimiert.

Beim Aufstieg dehnen sich diese Gaseinschlüsse entsprechend der Abnahme

des Umgebungsdruckes wieder aus, dies wird meist als Völlegefühl

empfunden. In selteneren Fällen kann es jedoch zu kolikartigen Schmerzen

kommen. Der Taucher muss daraufhin wieder unter Druck gebracht werden;

entweder durch Druckkammerbehandlung oder durch erneuten Tauchabstieg und

entsprechend langsames Auftauchen.

Es soll deshalb vor dem Tauchen auf eine vernünftige Ernährung geachtet werden; Getränke und Speisen, die bei der Verdauung Gase bilden, sollen gemieden werden (Sprudel, Cola, Sekt usw., sowie Gurken, Rettich, Linsen, Bohnen, Zwiebel, Öl usw.). Vor Alkoholgenuss muss gewarnt werden (wir wer den uns an anderer Stelle damit noch näher befassen). |

||||||

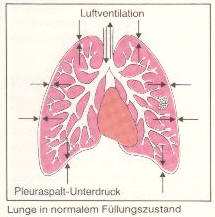

| Druckeinwirkungen auf die LungeDie Lunge ist das größte luftgefüllte Organ des Körpers und unterliegt daher in besonderem Maß den Einwirkungen des Drucks. | ||||||

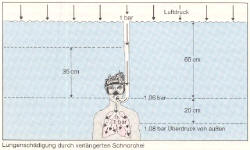

Gefahren

beim SchnorcheltauchenDurch den Schnorchel wird Luft unter normalen

atmosphärischen Bedingungen eingeatmet, es herrscht damit in der Lunge

derselbe Druck wie an der Wasseroberfläche. Da der umgebende Wasser

druck jedoch mit zunehmender Tiefe ansteigt, kommt es zu einer zunehmenden

Druckdifferenz zwischen Lungeninnerem und umgebendem Wasser. Damit der

so entstehende relative Unterdruck in der Lunge nicht zu groß wird,

darf ein Schnorchel höchstens 35cm lang sein.

Würde

der Schnorchel wesentlich verlängert, z.B. auf 80 cm, so würde

in der Lunge ein relativer Unterdruck von 0,08 bar entstehen. Ein Ausgleich

dieses Unterdrucks erfolgt dann dadurch, dass vermehrt Blut angesammelt

wird. Zusätzlich werden die im Brustraum

Tiefengrenze für das Schnorcheltauchen Das Fassungsvermögen der Lunge lässt sich unterteilen: Vitalkapazität + Restkapazität = Gesamtkapazität Beim Schnorcheln ist der Brustkorb innerhalb gewisser Grenzen elastisch, wobei die untere Grenze erreicht ist, wenn das Lungenvolumen bis auf die Restkapazität zusammengepresst ist. Nun ist nur noch soviel Luft in den Atemwegen, dass lediglich die starren Hohlräume luftgefüllt sind. Die Freitauchgrenze ist bei jedem Menschen verschieden (in Abhängigkeit von seiner Vitalkapazität) und ist dann erreicht, wenn die Gesamtkapazität bis auf die Restkapazität zusammengepresst ist. Über diese Grenze hinaus treten ähnliche Schäden wie mit verlängertem Schnorchel auf. An Hand des Gesetzes von Boyle Mariotte lässt sich die Freitauchgrenze errechnen: Ein Taucher mit einer Vitalkapazität von 4,5l, einer Restkapazität von 1,5l und damit einer Gesamtkapazität von 6l will seine Freitauchgrenze errechnen. Berechnung: P1 x V1 = P2 x V2 Rechnerisch

ist damit in 30 m Tiefe (4 bar) die Freitauchgrenze er reicht, das gesamte

Lungenvolumen also bis auf die Restkapazität zusammengedrückt.

Das Vordringen in noch größere Tiefen hätte prinzipiell

dieselben Folgen wie das Tauchen mit verlängertem Schnorchel.

Beim Abtauchen wird fast nie voll eingeatmet, und für den Druckausgleich in den Nebenhöhlen und in der Maske geht Luft verloren. Die Luft in den Lungen wird mit zunehmender Tiefe immer stärker komprimiert und der Taucher erfährt zunehmenden Abtrieb, der das Auftauchen zur Schwerstarbeit werden lassen kann. Merke: Daher sollte vom errechneten Wert 1/ abgezogen werden, in unserem Beispiel wäre die Grenze bei 20 m erreicht. |

||||||

| FlachwasserbewusstlosigkeitBei Freitauchübungen in größeren Tiefen ist es schon mehrfach vor gekommen, dass der Taucher beim Auftauchen knapp vor Erreichen der Wasseroberfläche bewusstlos wurde, ohne dass die Freitauchgrenze überschritten wurde oder die Tauchzeit zu lange war. Im Kapitel «Physik haben wir gelernt, dass Gase entsprechend ihrem Teildruck physikalisch in Lösung gehen. Dies ist auch beim Freitauchen der Fall, entsprechend dem höheren Umgebungsdruck geht in der Tiefe mehr Sauerstoff physikalisch in Lösung und der Sauerstoffgehalt in der Lunge nimmt ab. Beim Auftauchen sinkt der Sauerstoffteildruck in der Lunge entsprechend dem abnehmen den Wasserdruck, im Körper herrscht durch den Tauchgang bereits ein Sauerstoffmangel, der jetzt durch den nur noch sehr geringen Sauerstoffteildruck in der Lunge akut verstärkt wird und da her zur plötzlichen Bewusstlosigkeit führen kann. Die Bewusstlosigkeit tritt deshalb erst kurz vor Erreichen der Oberfläche ein, weil der Druckabfall auf den letzten Metern am stärksten ist. | ||||||

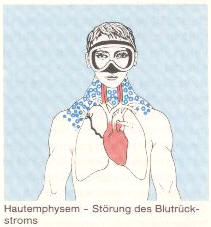

| PressatmungHauptsächlich beim Schnorcheltauchen, bei Arbeit unter Wasser oder bei schnellem Aufsteigen mit Gerät kommt es durch Pressatmung zu Veränderungen am Kreislaufsystem, die bei labilen Menschen leicht zum Kollaps führen können. Starke Anstrengung bewirkt einen plötzlichen Druckanstieg im Brust und Bauchraum und eine damit verbundene Behinderung des venösen Blutrückstromes zum Herzen. Die gleichen Symptome zeigen sich auch beim Heben von schweren Gegenständen oder starker psychischer Belastung. Auch beim pressartigen Ausstoßen der Atemluft durch den Schnorchel oder das Gerätemundstück kann der Blutrückstrom gestört werden. Ursache des Kollapses ist der mit dem Pressdruck verbundene Blutdruckabfall. Bei gesunden Menschen steigt der Blutdruck nach Beendigung der Pressatmung bald wieder auf Normalwerte an; bei vegetativ anfälligen Menschen bleibt dieser Blutdruckanstieg lange aus und es kommt zum Zusammenbruch des Kreislaufs, weil wichtige Organe nicht ausreichend durch blutet werden. Der Kollaps endet beim Tauchen manchmal tödlich. | ||||||

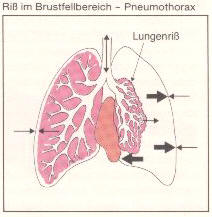

| LungenrissViel

häufiger als ein relativer Unter druck kann ein Überdruck in

der Lunge zu schwersten Schädigungen führen. Damit in der Lunge

kein relativer Unterdruck wie beim Schnorcheln auftreten kann, ist beim

Gerätetauchen der Atemregler so konstruiert, dass der Lunge immer

Luft unter dem Druckzuge führt wird, der dem Umgebungsdruck des Wassers

entspricht. Beim Tiefertauchen wird entsprechend mehr, beim Auftauchen

weniger Luft durch den Lungenautomaten freigesetzt, so dass die Lunge immer

in geblähtem Zustand ist. Wird beim raschen Auftauchen (Notaufstieg,

Abwurf des Gerätes) der nun zunehmende Lungeninnendruck nicht durch

Abatmen dem abnehmenden Wasserdruck angepasst (panikartiges Luftanhalten,

Stimmritzenkrampf), so kann es zu einer Lungenüberdehnung kommen,

die den Tod zur Folge haben kann.

Wenn beim Gerätetauchen aus einer geringen Tiefe (bis 2 m) mit an gehaltenem Atem aufgetaucht wird, kann es zunächst zu einer Überdehnung der Lungenbläschen kommen und damit zu Kreislaufstörungen und Schwindelanfällen. Wird aus größeren Tiefen mit angehaltenem Atem aufgetaucht, so platzen die überdehnten Lungenbläschen und führen zu einem Riss.

|

||||||

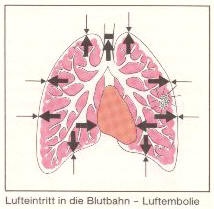

LuftembolleSie

tritt sehr oft als Begleiterscheinung eines Lungenrisses ein. Wenn durch

das Platzen der Lungenbläschen auch Blutgefäße ein gerissen

sind, so kann Luft in ungelöster Form in die Blutbahn ein treten und

über die linke Herzhälfte in die Herzkranzgefäße oder

ins Gehirn gelangen.

|

||||||

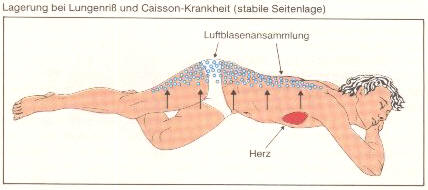

Maßnahmen

bei Lungenriss und LuftembolieSofort Arzt verständigen und Transport

in Druckkammer veranlassen, denn nur hier können die lebensbedrohenden

Luftblasen wie der in Lösung gebracht werden. Bereits am Anfang muss

durch eine richtige Lagerung des verunglück ten Tauchers versucht

werden, die Luftblasenansammlung von lebenswichtigen Organen wie Herz und

Gehirn möglichst fernzuhalten. Dabei wird der Taucher auf die linke

Seite gelegt und der Kopf möglichst tief gelagert, denn die Luft blasen

steigen im Körper nach den am höchsten gelegenen Stellen. Bei

Atemstillstand muss sofortige Wiederbelebung mittels Mund-zu- Mund-Beatmung,

oder noch zweckmäßiger,

Gabe von reinem Luftblasenansammlung von lebenswichtigen Organen wie Herz und Gehirn möglichst fernzuhalten. Dabei wird der Taucher auf die linke Seite gelegt und der Kopf möglichst tief gelagert, denn die Luft blasen steigen im Körper nach den am höchsten gelegenen Stellen. Bei Atemstillstand muss sofortige Wiederbelebung mittels Mund-zu- Mund-Beatmung, oder noch zweckmäßiger, Gabe von reinem Sauerstoff erfolgen, damit das Gehirn ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. |

||||||

| Atemluftbedingte ErkrankungenDie in der Atemluft enthaltenen Gase können durch Änderung ihrer Konzentration oder veränderter physikalischer Löslichkeit typische Symptome im Körper hervorrufen und zu den klassischen Taucherkrankheiten führen. | ||||||

| HyperventilationUnter Hyperventilation verstehen wir ein oftmaliges schnelles, kurz aufeinander folgendes tiefes Ein- und Ausatmen. Das kann unbewusst geschehen, z.B. in Gefahrensituationen oder bei Menschen, die zu hektischen, nervösen Handlungen neigen. Es kann auch ganz bewusst geschehen, wenn Taucher in Unkenntnis der damit verbundenen Gefahren hyperventilieren, um da mit das Luftanhaltevermögen zu steigern. | ||||||

| Hyperventilation

beim SchnorcheltaucherWohl jeder hat schon Schwimmer oder Schnorcheltaucher

im Schwimmbad beobachtet, die durch Hyperventilieren ihre Tauchleistung

steigern konnten. Die da mit verbundenen Gefahren wollen wir uns verdeutlichen:

Das Atemzentrum

reagiert auf die Kohlensäurespannung im Blut, also auf den Anteil

des Abbauproduktes Kohlendioxid.

|

||||||

| Hyperventilation beim GerätetauchenAuch Gerätetaucher können trotz Geräteatmung von Bewusstlosigkeit durch Hyperventilation bedroht sein. Die Ursachen liegen allerdings etwas anders als beim Freitauchen. Der Gerätetaucher hyperventiliert meist nicht bewusst, sondern infolge von Aufregung, Gefahr oder körperlicher Anstrengungen. Durch die verstärkte Abatmung von Kohlendioxid kommt es auf Grund des verringerten Kohlendioxid-Spiegels im Blut zu einer reflektorischen Engerstellung der Blutgefäße im Gehirn. Das hat eine schlechtere Durchblutung und da mit geringere Sauerstoffversorgung des Gehirns zur Folge. Dieser Effekt wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass bei Kohlendioxid-Mangel der Sauerstoff sehr stark ans Blut gebunden wird und dadurch noch schlechter an die Gehirnzellen gelangt. Die Veränderung des Säurecharakters des Blutes bewirkt eine sehr enge Verbindung zwischen Sauerstoff und dem roten Blutfarbstoff (Hämoglobin). Anzeichen für einen Sauerstoffmangel infolge Hyperventilation sind Kopf schmerzen, die sich steigern und zur Bewusstlosigkeit führen können. | ||||||

| Sauerstoff-VergiftungBei

den bis vor einigen Jahren noch gebräuchlichen und jetzt wie der erhältlichen

Kreislauf- oder Regenerationsgeräten (bevorzugt von Kampfschwimmern

verwendet), kam es gelegentlich bei Tauchgängen in Tiefen über

8—10 m zu Anzeichen einer Sauerstoffvergiftung; es treten Übelkeit,

Schwindel, Gesichtszuckungen und krampfartige Zuckungen des ganzen Körpers

auf, die schließlich in Bewusstlosigkeit übergehen und zum Tod

führen können. Man weiß, dass Sauerstoff, wenn er unter

einem bestimmten Überdruck längere Zeit geatmet wird, giftig

(toxisch) wird. Die Grenze liegt bei einem Sauerstoffteildruck von etwa

1,7 bar und einer Einwirkungszeit von ca. 1 Std. Diese Grenze ist bei Geräten,

die mit reinem Sauerstoff arbeiteten, in ca. 7 m Tiefe erreicht. Die angegebene

Grenze ist einer individuellen Schwankung unterworfen. Daher ist es Kampfschwimmern

erlaubt, nur kurzfristig bis auf 18 m Tiefe zu tauchen, wenn Kreislaufgeräte

verwendet werden.

Auch beim Tauchen mit Pressluftgeräten kann es zu Sauerstoff-Vergiftungen kommen, wenn bestimmte Tauchtiefen überschritten werden. Der Anteil des Sauerstoffes in unserer Einatemluft beträgt 21%. Unter atmosphärischen Bedingungen entspricht das einem Partialdruck von 0,21 bar. Die kritische Grenze für das Tauchen mit Pressluft ist bei etwa 70 m erreicht, da hier der Sauerstoffpartialdruck ca. 8mal höher ist als in der normalen atmosphärischen Luft und die Grenze von 1,7 bar erreicht oder überschritten hat. |

||||||

| Kohlendioxid-VergiftungAuch

sie trat vor allem bei den Kreislaufgeräten auf, wenn das beim Stoffwechsel

freiwerdende und abgeatmete Kohlendioxid nicht restlos durch filterartige

Kalkpatronen abgebaut wurde. Diese Geräte finden auch heute nur in

Sonderfällen Verwendung. Bei den jetzt gebräuchlichen Einschlauchautomaten

wird die Ausatemluft über das Mundstück an die Umgebung abgegeben.

Größere Bedeutung kommt einer Verunreinigung der Füllluft für Tauchgeräte zu. Dies kann dann der Fall sein, wenn verunreinigte Luft, z. B. Motorenabgase, vom Kompressor angesaugt wird. Über steigt die darin enthaltene Kohlendioxid-Konzentration 3%, dann ist die oberste, für den Menschen tolerierbare Grenze überschritten. Erschwerend kommt hinzu, dass beim Gerätetauchen der Teildruck mit der Tiefe ansteigt, somit wäre z. B. in 10 m Tiefe 60mbar (Millibar) Kohlendioxid-Teildruck vorhanden. Eine Kohlendioxid-Vergiftung kann auch beim Schnorchelatmen auf treten, wenn der Taucher nur flach ein- und ausatmet und so immer wieder Kohlendioxid in die Lungen bekommt, vor allem bei Verwendung von Schnorcheln, die in die Maske eingearbeitet sind, weil da durch ein relativ großer Totraum vorhanden ist. (Totraum = Luftvolumen, das nicht am Gasaustausch teilnimmt.) Allerdings werden hier bei im Körper Reglermechanismen ausgelöst, die zu einer Vertiefung der Atmung führen und damit zur Beseitigung der Gefahr beitragen. Auch bei einem über das zulässige Maß hinaus verlängerten Schnorchel besteht neben der schon genannten Kreislaufschädigung die Gefahr der Kohlendioxid-Vergiftung, da der verlängerte Schnorchel ebenfalls ein entsprechendes Totraumvolumen aufweist. Auch sie entsteht durch verunreinigte Atemluft bei unzureichenden Verbrennungsvorgängen. Die Bindungsfähigkeit des Kohlenmonoxids an das Hämoglobin ist 300fach höher als die des Sauerstoffs, so dass schon eine geringe Konzentrationserhöhung in der Atemluft genügt, um eine unbemerkt eintretende, jedoch tödlich verlaufende Vergiftung zu bewirken. Sie stellt ein noch weit höheres Gefahrenmoment dar als die Kohlendioxidvergiftung. |

||||||

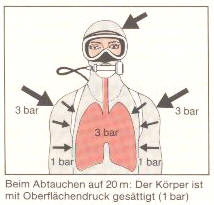

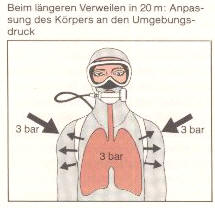

Caisson-KrankheitDer

Name Caisson-Krankheit hat historische Bedeutung: Symptome dieser Krankheit

wurden zuerst bei Arbeitern festgestellt, die in Senk kästen, sog.

Caissons, Unterwasserarbeiten ausführten. Das damals rätselhafte

Krankheitsbild ist heute geklärt; das Wissen um die Behandlung der

Krankheitssymptome und die Vorbeugung zur Vermeidung dieser Druckfallerkrankung

gehören zum absoluten Grundwissen für jeden Taucher. Die Gasgesetze

geben uns Auskunft über das physikalische Verhalten von Gasen. Wir

wissen, dass sich Gase im Körper lösen und das Lösungsbestreben

von der Temperatur und dem Teildruck des Gases abhängig sind. Unter

atmosphärischen Bedingungen ist deshalb der menschliche Körper

entsprechend den Telldrücken der Gase, aus denen die Luft zusammengesetzt

ist, mit Gas gesättigt. Bei dem mit dem Tauchen verbundenen Druckanstieg

steigt auch die Gaslöslichkeit in den Körperflüssigkeiten

entsprechend dem höheren Teildruck an. Ursache für die Caisson-Krankheit

ist der Stickstoff, der im Körper keine chemische Bindung eingeht,

sondern physikalisch gelöst wird und zwar um so mehr, je größer

die Tauchtiefe und Tauchdauer ist.

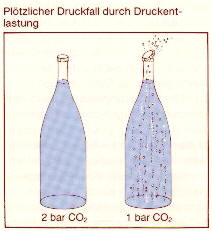

Die vollständige Sättigung des Körpers erfolgt nicht schlagartig, sondern verläuft am Anfang schnell, dann langsamer, da zu Beginn des Tauchganges die größten Druckdifferenzen bestehen. Eine fast voll ständige Gassättigung ist nach etwa 7-l2Stunden erreicht, unabhängig von der aufgesuchten Tauchtiefe. Die Sättigung mit Stickstoff geht vom Taucher völlig unbemerkt vor sich. Bedeutung gewinnt dieser Vorgang erst beim Auftauchen, das mit einer Druckentlastung verbunden ist. Es besteht dann im Körper im Verhältnis zum Umgebungsdruck eine Gasübersättigung, die der Organismus durch Freigabe des zuviel gelösten Gases auszugleichen sucht. Maßgebend für den Grad der Gasausscheidung sind das Druckgefälle und die Zeit der vorhergegangenen Druckeinwirkung. Im Modellversuch kann die Wirkung der plötzlichen Druckentlastung veranschaulicht werden: Eine verschlossene Sprudelflasche enthält unter Überdruck physikalisch gelöstes Kohlendioxid. Beim Öffnen der Sprudelflasche entweicht das Kohlendioxid plötzlich in Form von Gasblasen, da im Flascheninneren ein Druckausgleich, also eine Anpassung an den herrschenden Luftdruck erfolgt. Auch wenn nach dem Öffnen keine Gasblasen mehr aufsteigen, entweicht immer noch Gas, in mikroskopisch kleinen Bläschen. Dieses anschauliche Beispiel er fährt insofern eine Einschränkung, als die Gasausscheidung im menschlichen Körper durch die Zähflüssigkeit (Viskosität) des Blutes gehemmt wird. Dies führt dazu, dass ein plötzlicher Druckabfall bis maximal 50% noch nicht zur Bildung von schädlichen Gasblasen führt.

|

||||||

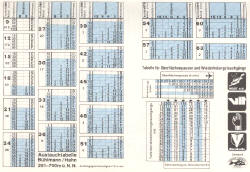

| NullzeitWird

die kritische Grenze über schritten, so ist eine Blasenbildung beim

Auftauchen von der aufgesuchten Tiefe und von der Aufenthaltszeit unter

Wasser abhängig. Für die verschiedenen Tauchtiefen gibt es errechnete

Zeitgrenzen, innerhalb derer ein sofortiges Auf tauchen mit der zulässigen

Aufstiegsgeschwindigkeit von 7 m / Minute zur Oberfläche noch gefahrlos

möglich ist. Diese Zeiten werden Nullzeit genannt. Ein Taucher wird

immer versuchen, seinen Tauchgang innerhalb der für die jeweilige

Tiefe zutreffenden Nullzeit zu beenden.

Stehen keine Tabellen zur Verfügung, so kann die Nullzeit bei Tauchgängen in Tiefen zwischen 10—40 m näherungsweise nach der «Neunziger Regel« errechnet wer den: Nullzeit (in Min.) = 90 - 2 x Tauch tiefe. Allerdings ist diese Regel im Bereich zwischen 20-40 m ungenau, daher muss für diese Tiefen vom errechneten Wert eine Tauchzeit von 10 min abgezogen werden. Beispiel: geplanter Tauchgang auf 30 m Tiefe; die Nullzeit ist dann: 90 - (2 * 3Omin) – l0 min. = Nullzeit von 20 min Auch bei Tauchgängen innerhalb der Nullzeit soll in 3 m Tiefe ein Stopp von 3 Minuten eingehalten werden. Werden die Nullzeiten überschritten, so müssen zur Vermeidung der Druckfall-Erkrankung Austauchpausen eingehalten werden. Die Stufen hierfür sind bei 15 m, 12 m, 9 m, 6 m und 3m Tauchtiefe. Wie lange ein Verweilen auf den jeweiligen Austauchstufen erforderlich ist, kann den Austauchtabellen entnommen werden. Noch genau er sind die neu entwickelten Tauchcomputer. Werden keine oder ungenügende Austauchpausen nach dem Überschreiten der Nullzeit eingehalten, so kommt es zu den bekannten Erscheinungen der Caisson-Krankheit, die bis zum Tod durch Luftembolie führen können. |

||||||

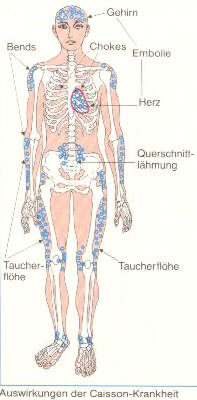

| Die Anzeichen der Caisson KrankheitDie Caisson-Krankheit tritt fast immer erst an der Wasseroberfläche, innerhalb 12 Stunden nach Beendigung des Tauchganges auf. Nachstehend sind die einzelnen Stadien des Krankheitsverlaufs aufgezeichnet, die in leichter Form (Typ 1) ohne oder in schwerer Form mit neurologischen Ausfällen (Typ II) auftreten können. | ||||||

| Hautjucken (Taucherflöhe)Als erstes Anzeichen einer ungenügenden Dekompression (mangelhafte Anpassung an die verringerten Druckverhältnisse) kommt es zu lokalem Jucken und Haut kribbeln. Auf der Haut zeigen sich dabei kleine rötliche Hautflecken, die sog. »Taucherflöhe«. Sie werden durch ungelöste Gasblasen in den feinen peripheren Blutbahnen hervorgerufen. Bereits dieses Stadium der Caisson-Krankheit erfordert eine Rekomprimierung (wie der unter Druck bringen), um Schlimmeres zu verhindern. | ||||||

| BauchschmerzenSie machen sich vornehmlich bei fettleibigen Tauchern bemerkbar. Wie bereits erwähnt, ist die Durchblutung des Fettgewebes schlechter als die Muskulatur. Die entstehenden Gasblasen werden da her im Fettgewebe schlechter ab transportiert und führen zu einer Blasenansammlung, die in diesem Bereich zu Dehnungsschmerzen führt. | ||||||

| Gelenk-,

Muskel- und Knochenschmerzen (»Bends«)Gelegentlich treten

Bends auf, das sind starke rheumaartige Gelenk- schmerzen, die auch in

die oberen und unteren Knochenbereiche der befallenen Gelenke ausstrahlen.

Als Ursache für die Bends ist eine Stickstoffansammlung in den Gelenken und den Muskeln anzugeben. Die Gelenke sind schlechter durchblutet als andere Gewebe; daher erfolgt der Abbau der Stickstoffblasen nur sehr langsam. Vor allem Gelenke, die bei Unterwassertätigkeit stark bewegt wurden (z. B. Knie-, Sprung-, Schulter- und Ellbogengelenke), werden bevorzugt betroffen. Beim Befall von stark bewegten Muskeln treten neben Schmerzen auch Funktionsstörungen auf; bestimmte Muskelgruppen können dabei vorübergehend völlig ausfallen und führen zur Bewegungsunfähigkeit der betroffenen Körperteile. Die bei Bends auftretenden Schmerzen können so stark werden, dass sich der Betroffene vor Schmerzen krümmt und am Boden wälzt. |

||||||

| Lähmungserscheinungen des NervensystemsDie Bildung von Gasblasen macht auch vor dem Zentralnervensystem nicht halt. Blasenbildung im Rückenmark und im Gehirn führen durch Blockierung zu einem Ausfall bestimmter Nervenstränge und der von ihnen durchzogenen Muskeln. Es tritt dabei nicht selten eine Querschnittlähmung auf. Im Gehirn können lebenswichtige Zentren befallen werden, dies äußert sich in Halluzinationen, Erblinden und Erinnerungsverlust und kann schließlich zum Tod führen. | ||||||

| Luftembolien (»Chokes«)Bei grober Missachtung der Nullzeit bzw. der Dekompressionszeiten können sich in der Blutbahn Gasblasen bilden, die zu den Lungen transportiert werden und hier durch Blockade des Gasaustausches akute Atemnot mit Husten- reiz und Beklemmung hervorrufen. Ist die in den Lungenkreislauf gelangte Gasmenge genügend groß, so kommt es zu Bewusstlosigkeit und evtl. zum Tod durch Versagen des Herzmuskels. Gelangen die Gasblasen über den Blutkreislauf in die Herzkranzgefäße, so tritt ein Verschluss der Herzkranzgefäße auf, der einen Herzinfarkt zur Folge hat. Außerdem können sich Gasblasen direkt im Herzen ansammeln und den Kreislauf sofort zum Erliegen bringen. | ||||||

| FettembolienSie

können auftreten, wenn Blutgefäße im Bereich des Fettgewebes

geschädigt wurden. Dabei werden Fetttropfen in die Blutbahn geschwemmt

und gelangen zu den Lungen, wo sie die Lungenkapillaren verstopfen und

die gleichen verheerenden Wirkungen haben wie Gasblasen.

In Verbindung mit Stickstoffembolien muss auch an das Auftreten von Fettembolien gedacht werden. |

||||||

| Verhinderung der Caisson KrankheitUm die Gefahr einer Caisson Krankheit auszuschalten, hat man drei Möglichkeiten: Die einfachste ist, keine Tauchtiefen über 10 m aufzusuchen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass beim Aufsuchen größerer Tauchtiefen immer innerhalb der Nullzeit aufgetaucht wird. Schließlich kann beim Über schreiten der Nullzeit ein Caisson Unfall dadurch vermieden werden, dass die Druckentlastung langsam genug durchgeführt wird, um dem Körper die Möglichkeit der Anpassung an die verminderten Druckverhältnisse zu geben. Die dabei einzuhaltenden Austauchpausen stehen in Abhängigkeit von Tauch zeit und Tauchtiefe und können einer Austauchtabelle entnommen werden. Die vorgeschriebenen Zeiten und Tiefen sind strikt einzuhalten. Das setzt einen genügend großen Atemgasvorrat voraus, der vor dem Tauchgang vom Taucher genau ermittelt werden muss. Wird mehrmals innerhalb eines Tages getaucht, muss eine Berechnung nach Wiederholungstabellen durchgeführt werden. | ||||||

| Gebrauch

der AustauchtabelleBühlmann/Hahn (250-750 m ü. NN)

Die Austauchtabelle dient dem Sporttaucher zur Ermittlung der Nullzeiten und Austauchstufen für den 1. Tauchgang (TG) sowie für Wiederholungstauchgänge (WTG).

Die Dekopausen schreiben Auf enthalte (mm) in bestimmten Tiefen (3 m, ...) vor. Bei starker körperlicher Anstrengung wird bei der nächstgrößeren Zeitstufe abgelesen. Wiederholungstauchgänge

erfordern einen Zeitzuschlag, der mittels einer Tabelle folgendermaßen

bestimmt wird:

|

||||||

| TiefenrauschDie

Erscheinungen des Tiefenrausches setzen meist plötzlich in Form von

unkontrollierten Handlungen ab Tauchtiefen von ungefähr 30-40 m ein.

Die Symptome ähneln denen eines Alkoholrausches: Nachlassen der Aufmerksamkeit,

übersteigertes Selbstbewusstsein und Euphorie. Zeit, Tiefe und andere

Begleitumstände wer den außer acht gelassen; dadurch kann eine

lebensgefährliche Situation herbeigeführt werden. Die angegebene

Tiefengrenze trifft nicht auf jeden Taucher gleicher maßen zu, beim

Einen können erste Anzeichen bereits in 25—30 m Tiefe auftreten, andere

Taucher erkranken erst in 50 oder 60 m. Sicher ist jedoch, dass Alkohol

oder schlechtes Allgemeinbefinden vor dem Tauchen die Symptome des Tiefenrausches

verstärkt und erste Anzeichen bereits in 10-15 m Tiefe auftreten können.

Ebenso können bestimmte Medikamente den Tiefenrausch verstärken.

Von den Tauchern, die einen Tiefenrausch erlitten haben, wird über eine Einengung des Gesichtsfeldes (sog. Röhrensehen), metallischer Geschmack der Atemluft, verändertes Farbempfinden und stark vermindertes Konzentrationsvermögen berichtet. In diesem Zustand besteht höchste Gefahr des Ertrinkungstodes, da dann häufig noch tiefer getaucht wird. Über die Ursachen des Tiefenrausches herrschte lange Zeit Unklarheit. Heute weiß man, dass der erhöhte Stickstoff- oder Edelgaspartialdruck Hauptursache der er wähnten Symptome ist. Dabei wer den die Umschaltstellen der Erregungsübertragung von Nerven (Synapsen) blockiert. Die Gefahr eines Tiefenrausches lässt sich vermeiden, wenn vor dem Tauchen kein Alkohol getrunken wird. Auch ein feucht- fröhliches Fest am Vorabend kann eine Gefahr darstellen! die Tiefengrenze von 40 m nicht überschritten wird. Wer bereits in geringerer Tiefe erste Anzeichen verspürt, muss sich natürlich an diese individuelle Grenze halten. bei ersten Anzeichen des Tiefenrausches sofort um 10-15 m höher getaucht wird. Die Symptome verschwinden dann rasch und der Tauchgang sollte zügig, unter Einhalten der erforderlichen Pausen, beendet werden. |

||||||

| TemperaturschädenEine physiologische Reaktion des Körpers auf das Eintauchen ins Wasser stellt der Tauchreflex dar. Durch sensible Reizübertragungsstellen, hauptsächlich um die Mundregion und im Nackenbereich, wird eine Verengung der Blutgefäße und ein Absinken der Herzfrequenz bewirkt, der Blut druck bleibt jedoch konstant. Dieser, aus der Entwicklungsgeschichte verbliebene Reflex, bewirkt eine Einsparung des Sauerstoffverbrauches und ist bei trainierten Tauchern besser ausgebildet als bei Untrainierten. Dieser Reflex ist jedoch nur kurzfristig und wendet Gefahren der Unterkühlung nicht ab. | ||||||

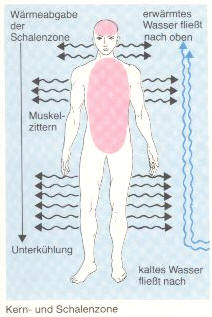

| UnterkühlungZum

besseren Verständnis der Unterkühlung muss man sich den menschlichen

Körper in zwei Wärmezonen eingeteilt vorstellen. Die innere,

sog. Kernzone, umfasst die lebenswichtigen, viel Wärme produzierenden

Organe wie Herz, Nieren, Gehirn, Lunge und Verdauungstrakt. Die äußere

Schalenzone wird von der Skelettmuskulatur und der Haut gebildet und hat

für die Kernzone eine isolierende Funktion.

Wird dem Körper, wie es beim Tauchen der Fall ist, Wärme entzogen, so verengen sich zunächst die Blutgefäße der Schalenzone; da durch erfolgt eine schlechtere Durchblutung und damit verbunden eine geringere Wärmeabgabe, um die Kernzone zu schützen. Bei weiterer Unterkühlung setzt das Kältezittern ein, um auf dem Weg verstärkter Muskelbewegung und der dadurch erzeugten Wärme das Wärmegleichgewicht wieder herzustellen. Dieser Vorgang hat jedoch eine stärkere Durchblutung der Schalenzone zur Folge; es wird da durch zusätzlich Wärme an das Wasser abgegeben.

Zusammenfassung der wichtigsten Unterkühlungsfolgen: Überlebenszeit

in Bekleidung bei 15-20°C Wassertemperatur:

Überlebenszeit

in Bekleidung bei 1-4°C Wassertemperatur:

37°C

Kerntemperatur: - normale Körpertemperatur

Nicht nur beim Tauchen, sondern auch bei anderen Seenotfällen soll unbedingt eine entsprechende Kleidung getragen bzw. anbehalten werden, um die Unterkühlungsfolgen zu mindern. Außerdem muss bei Unterkühlung im Wasser jede unnötige Bewegung vermieden werden, damit nicht zusätzlich Wärme abgegeben wird. Unterkühlte Taucher entsättigen schlechter den Stickstoff - Caissongefahr! Erste Hilfe nach Unterkühlung: Verabreichen

von warmen, alkoholfreien Getränken, Aufwärmen durch warmes Bad,

dabei soll die Wassertemperatur langsam auf 35—45°C erhöht werden

und nur auf die Kernzone einwirken. Keinesfalls massieren oder frottieren,

dadurch werden Hautschäden verstärkt.

|